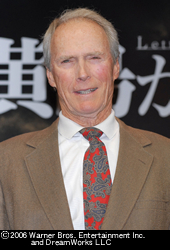

●司会者:クリント・イーストウッドさん。見事なタイミングで素晴らしいニュースが入ってきたとのことですが。 ■(クリント・イーストウッド):実はですね、今日、私も聞いたばかりのニュースなのですが、アメリカでこの『硫黄島からの手紙』の感想が非常に良いということ、そして、日本での反応がとても良いということで、実は、アメリカでは来年公開予定だったのですが、早まって今月中に、12月中に公開ということになりました。日本では12月9日ですが、アメリカでは数週間後に公開になります。 ●司会者:素敵ですね。おめでとうございます(会場拍手)。 ◆質問:監督にお伺いしたいのですが、撮影を終えまして、渡辺謙さんをはじめとする、俳優さん1人1人の感想をお伺いしたいのですが。そして、撮影現場での印象深いエピソードなどがあればお伺いしたいのですが。 ■(クリント・イーストウッド):本当に、今回の日本人キャストは、とても素晴らしいグループでした。私にとっては、自分の英語圏ではない言葉で、そして文化も違う映画を撮るということは非常に新しい体験でした。私はかなり勉強はしましたが、やはり未知の部分というのがありました。しかし、ここにいらっしゃる素晴らしい俳優さんたちと、初めてお会いする方がほとんどだったのですが、彼らがこの企画に参加してくださって、それぞれのキャラクターに命を吹き込むことがこの人たちならできるということに、非常に自信を持ちました。渡辺謙さんはアメリカの映画にも出ていらっしゃるということで、映画も見ておりました。しかし、今回、この素晴らしい俳優さんたちとの共同作業が楽しかったので、是非ですね、明日からでも違う映画をスタートしたいという気持ちです。 ◆質問:本作は、単に戦争の是非を論じるのではなく、戦時下で生きなければならなかった人間たちの本質的な姿を描いていると思うのですが、監督は、今までも常に人間というものを描いてこられていて、上っ面の人間ドラマではなく、人間の本質的な運命や感情に迫るものが多かったと思います。いつも素晴らしい作品で魅了されるのですが、あなたの、作品を作る上で譲れないこだわりのポイント、または仕事上のルール、座右の銘みたいなものがありましたら教えてください。 ■(クリント・イーストウッド):私の映画で一番大事にしているのは、正直さ、真実な部分です。今回の俳優さんたちは、非常に正直な、素直な演技をしてくださったのだと思うのです。私にとっては、この歴史の大事な1ページである“硫黄島の戦い”というものを正確に描くということが非常に大切なことでしたし、また、両側で失われた命、彼らへのトリピュートにしたいという気持ちがありました。この映画の最後の方で、栗林中将 ─ 渡辺謙さんが演じていた人物が言うセリフがあるのですが、「何年もたった後、君たちのことをみんなが思い出し、君たちの魂を祈ってくれる」というセリフがあります。それは非常に大事なセリフだと思います。私たちが忘れてはならない事実、史実だと思います。やはり、国のために戦って死んでいった人たち、人生を犠牲にしていった人たちがいたということは、忘れてはいけないと思います。そして特に、二宮さんや加瀬さんが演じている若い兵士たちがいました。アメリカ側も日本側も同じだと思います。日本側は2万1千人も兵士が死んでおります。これは非常に大きな数字であり、忘れてはなりません。これは単に、敵に殺されただけではなく、硫黄島という土地がらで、飢えや病気で死んでいった人たちもたくさんいます。この映画は戦争の虚しさを描いていますし、両サイドとも、勝者も敗者もありません。犠牲になった若者、これを忘れてはいけないと思います。

■(渡辺謙):感想というか、この映画に関わるぞ、という時から、やはり、日本という国で生まれ育った人間として、日本人の俳優として、非常に重い責務を背負わされたなという気がしていました。それは、他のキャストやクリントと一緒に手をたずさえて、その責務を共に全うした撮影だったと思います。その重い責任みたいなものを、今日から、この映画ができあがった時から、今度は、たくさんの方々と一緒に共有できるんだという思いがして、本当にこの作品に関われた、出会えたということを、自分の大きな誇りとして、この作品をお届けできるなというふうに思っております。 ■(二宮和也):僕は……なるべく気にしないようにと思っていたんですけれども、観たらですね、やはり、あそこもない!(会場笑い)、ここもない! 結構、ねぇー!とか思って……。あの、すごく良い思い出になりました(会場笑い)。 ●司会者:当時、こういう若い人がいたんじゃないかな、というようなリアルな演技をなさって、ご本人の中では? ■(二宮和也):あの西郷というのは、たぶん、あの戦地にいた中で、他の兵士の人たちは、もしかしたら本当にここで全うしなければならない、というのを自我で抑えていた人もいたし、抑え切れない人もいたと思う、でも、あの西郷という男の人は、もう、帰ることしか考えていなかったと思っていて、だから僕も、いつ帰る、「早くパンを作りたいなぁ」みたいな形でやっていただけです。 ■(伊原剛志):この映画を観終わった時に、正直言って、どういうふうに言ったらいいのか言葉にならなかったんです。『父親たちの星条旗』のセリフの中で、本物の戦争を体験している人間は、真実を語れない、語らない、というシーンがあったんですけれども、まさしくそういう状況で、映画の中でもちろん自分も出演し、ストーリーを知っているわけですけれども、映画を観て、本当に、世界を垣間見たというか……。だから僕は、心が痛かった。だから言葉にならなかった。自分の役に関しては、まぁ、いつもそうなんですけれども、冷静に観られなくて、同じように、あそこはない(会場笑い)、そういうこともありましたけれども、まぁ、しばらく、何年か経ってみると、自分の芝居を冷静に観られるようになると思います。

■(加瀬亮):この映画を観終わった時は、正直、あまり冷静に観られなくて、演じたことを思い出したりして、観てる間、弾を避けている自分がいたりして、映画の内容はもちろん素晴らしかったし、大切なんですけれども、観ている時に思い出したのは、アメリカのスタッフとご飯食べたり、笑い合ったり、くだらない話とかしたり、そういうなんか、硫黄島の戦いということをアメリカの人と日本の人たちが協力し合って作ったっていう事実が、すごい意味があることだなと思って……。そのことを思い出しました。 ■(アイリス・ヤマシタ):脚本家というのは、実はとても孤独な作業で、手順としては、書き上がって 一 後はお任せするしかない。しかしながら、今回は協力作業なんだと。監督がどうやって私の意図を汲んでくださるのか。俳優がどう演じてくださるのか。それがどんなに大事なことか。今回くらい感じたことはありません。そして、結果は、私が期待していた以上に素晴らしい作品にできあがりました。私がいろいろな思いを込めて書いたメッセージを、監督はきちんと理解してくださって映像に残してくれましたし、俳優のみなさんは、すごく好演してくださって、これが、日米、両方の観客の方々にアピールする、わかっていただける作品に仕上がったと、本当に嬉しく思っております。

◆質問:クリント・イーストウッド監督に質問なのですが、全編、ほぼ日本語のセリフなのですが、俳優さんたちの演技にOKのサインを出す時に、何を思ってサインを出したのか。たとえば、スタッフの笑顔だったり、役者さんたちの佇まいだったりしたのでしょうか。あと、もうひとつあるのですが、前作『父親たちの星条旗』との関連性として、オープニングの波の音とかを使っていると思うのですが、これは、僕の個人的な私感なんですけれども、最後、タンカで運ばれる場面で、隣にドクがいたような気がしたんですけれども、何かそういった、2本の作品を繋げる意味で苦労された点はありますか。 ■(クリント・イーストウッド):良い演技は言葉に関係なく伝わるものだと思うのです。今はもう、私は日本の監督ですので、日本語が喋れないだけですが、ただ、あまり問題にはならなかった。私はスクリプトを熟知していますので、先ほども言いましたように、正直な演技であれば、それは伝わると思います。あまり言葉というよりも感情ですね、その人の心とか魂というものが見える演技というものが、正直な演技だと思うのです。言葉を間違えたりという技術的なことに関しては、素晴らしい通訳の方が何人かいらっしゃいましたので、そういう人からセリフについてなどは聞きました。でも、大体は、私は、演出する時には本能で演出します。勘で演出します。演技というものは、私は本能的な芸術だと思っているんです。ですから、あまり脳を使わず、ハートを入れろといつも言っているんです。その方が良い演技になると思います。あまり考え過ぎて、分析しすぎると、あまりに詳細に渡ったものを入れようとすると、まったく本質がなくなってしまう。ですから、最初のテイクで、ワンテイクでやるように常に心掛けています。覚えたセリフではなく、その時発した、初めての言葉のように聞こえるのは、やはり、ファーストテイクが一番、そういうことが起こると思います。何度もテイクしてもあまり意味がないと思いますので、私は、最初のインスピレーションで撮ったテイクを使うようにしています。

◆質問:冒頭で、アメリカでの公開が12月になったということで、『父親たちの星条旗』との間隔が短くなったことによって、生まれる効果みたいなものについてはどのようにお考えですか。また、気が早いんですが、2作品ともアカデミー賞をはじめ、賞レースの対象になりますが、そのことについて何かお気持ちがあればお聞かせください。 ■(クリント・イーストウッド):まず、賞について、アカデミーとかそういうことについてはまったく考えていません。まず、やはり、最初の映画があって、“硫黄島の戦い”がまだまだ話題として新鮮なうちに、できるだけこの2本の作品を近くに公開して、両方観ていただけるということが、一番自然なことだと思うんです。ですけれども、それがアカデミー賞云々ということに関しましては、運命に任せまして、他の人が決めることなので、私は特にコメントできません。 ◆質問:二宮さんにちょっとお聞きしたいんですけれども、以前、東京国際映画祭の時に、伊原さんの方から、今度監督が来日する際に、嵐のコンサートに誘っちゃえみたいなことをお話しされていたと思うのですが、その後、この話はどう進展したのか 一 今度の公演で、嵐と監督のダンス共演みたいなものがあるのかなぁと期待しているんですけれども、その点は、二宮さんはどのようにお考えでしょうか。また、監督、そのようなオファーがあったらどう答えますでしょうか。 ■(二宮和也):僕は今、すごく真面目なことを答える気分で一杯だったんですけれども、コンサートに誘うというのは、時期が合えば、そりゃ誘いますよ。来るかどうかわかりませんが。まぁ、今度は、1月3、4、5と横浜アリーナ、7、8で大阪城です。 ■(クリント・イーストウッド):行って歌いたいと思います(笑)。 ◆質問:渡辺さん、二宮さん、伊原さん、加瀬さんに質問です。監督からそれぞれの役を自由にふくらませて良いというふうに言われたと伺っておりますが、どのように自由に役作りをされていったのでしょうか。 ■(渡辺謙):自由っていうか……まず、あの、脚本の青写真がある。日々起こっていることに対して一緒に考えていこうと、クリントの方からおっしゃっていただいたので、できるだけありとあらゆる資料に目を通して、毎日、クリントとロブにノートを渡して、こういうことはどうだろう、ああいうことはどうだろうっていう、ちょっと、「またかよお前」って言われるくらい、毎日朝、「おはようございます」って言ったらノートを渡すっていうことをしていました。非常に、衣装に関しても、小道具に関しても、いろいろなアイデアをクリントが受けとめてくださったので、本当に創造的な刺激的な毎日でした。 ■(二宮和也):非常にわがままにやらせていただいた印象があるかなと思います。というのも、謙さんが今おっしゃったように、青図を元に、いわゆる大工のような形で1戸の家を建てていく感じだったんですけれども。台本に書いてないことだったりとか、急にやりたくなってしまいまして、そういうことをやっていいの? って聞いたら、クリントは、「いいんだよ」って、ずっと最後まで味方でいてくれたのが、それがあったから、やりたいようにわがままにやらせていただくことができたのではないかと思います。

■(クリント・イーストウッド):私も俳優をやっておりましたので、どういうふうに演出されたいか。監督にどういうふうに言われたいかっていうのを、俳優の立場からわかっています。長年の間に、いろいろな監督と仕事をしてきましたので、俳優側からこういうことをやりたいという意見、または、こういうことはやりたくないという意見を持っているということは、当然わかっておりますし。よく、監督にはいろいろと説明し過ぎる場合があるんですけれども、やはり、俳優側にもいろいろなアイデアを持っているわけですから、いろいろなアイデアを出して、あらゆる意味で、クリエイティブな面で貢献していただきたいと思うんですね。それから、いろいろなアイデアをはじめから捨ててしまうのではなくて、まず、試してみて、それが上手くいかなければ証明したことになりますので、証明してからは捨てることはあります。 私も若い俳優だった頃に、非常に、台本に書いていないこと、自分のアイデアで貢献することが大好きでした。今は、若い俳優さんたちにいろいろなアイデアを出していただきたいし、それはやはり、俳優を信じている、彼らの勘とか本能を信じているからです。そして、付け加えて、俳優さんから馬鹿なアイデア、提案が出ることもあります。ただし、そういう場合は傷つけないように、本当に丁寧に説明をして断ることもあります。しかし、今回の作品ではそういうことはありませんでした。本当に、みなさん勘の良い俳優さんたちで、今、ステージに出ていらっしゃる方、そして、他の方々も含めて。今回、私とロブも同意見だと思いますが、今回は、私たちが成功したとすれば、良いキャスティングをした、良い人たちを選んだということだと思います。 ■(二宮和也):あまり多くのことは言えないんですけれども、清水(加瀬)にですね、千人針を返すところは、1人の兵隊とお母さんへの繋がりはあるんだけれども、お母さんからの繋がりが最後の時にないのは、西郷としては、子供がいることもあり、寂しかった。だから、返してあげたいと監督に言ったら、書いてなかったんですけれども、5分くらいして、スタッフの人が千人針を持ってきてくれて、すぐに試せる状況を作ってくれて感動しました。 ■(クリント・イーストウッド):あれは、自分が考えたアイデアだとみんなに思わせるように、採用しました(会場笑い)。

ひとつ残っているのは、自分が最後に死を遂げるところで、バロン西って、本当は自分自らは命を絶たない人間だと僕は考え、だから、大きな意味が必要だったし、あと、日本にはないカラーコタクトを使って……それを、その撮影3日前に、クリントに、こうこうで、なんか特殊メイクかなんかわからないけれど、目を開いた時に、そういうふうになっていたいんですけれどもって言ったら、すぐにクリントが、「それは『ミリオンダラー・ベイビー』でモーガン・フリーマンが片目やってて、わかるからって、すぐに医者の所に行って……。すごいですね、ハリウッドって。まず、検査受けて、そこの眼科医にデザイナーが常駐してまして、すぐに、これくらい(コインほど)のコンタクトを持ってきて、こんなの僕の目に入るのかいっていうくらい、もう血管がデザインされていて、それを入れて、中心の色を決めるんですけれども、その前に、僕の目のアップ写真を撮って、いろいろな色を作って監督に見せて、クリントがこれとこれとこれって決めて、半日くらいでできたんですね。それは日本ではなかったことなんで、その意見が通ったことが自分では印象深いです。 ■(クリント・イーストウッド):それも僕のアイデアになりました(会場笑い)。 ●司会者:昨日のプレミアでは、みなさんとても盛り上がったと聞いているんですが、伊原さん、特に感動しましたみたいなことはありますか? ■(伊原剛志):実は、僕らは挨拶して、ちょっとディナーがあったんですけれども、それで是非、ワーナーの会長さんと客の反応が見たいってことで武道館に戻りまして、終わる5分くらい前に、1階の客席の後ろで立って見ていて、終わった瞬間に、一瞬間があって、僕は、お客さんが、すごく、黙って受けとめて静かに帰っていくのかなと思っていたら、拍手が起こったんですね。これは、アメリカとかではよくあることなんですけれども、日本では、スクリーンに向かって拍手するなんて、ほとんど見たことがない。それが、最初に拍手があって、今度は、みな、キャストがタイトルで出てくると、それに向かってお客さんが拍手をしてくれる。それで、全部、エンドタイトルまで終わったならば、拍手をしてくれて、僕は正直言って、鳥肌が立って、ライトが付いた瞬間に、若い女性とかが感動して泣いていて、感極まっている感動した状態になっていて、こんな若い方が、この映画を見てくれたと、すごく嬉しかったですね。そうやって感動してたんで、この後、出るに出れなくて 一 そんな夜でした。

●司会者:昨日のプレミア会見ではいかがでした? ■(加瀬亮):両親が観に来ていたんですけれども、観終わった親からすぐに電話がかかってきまして、映画の感想も何もなしに、「なんてスピーチが下手なの」(会場笑い)。「二宮君を見習いなさい」って言われました。で、切られました。 ●司会者:最後になりましたが、キャストを代表して渡辺謙さん、これからご覧になるみなさんに一言。 ■(渡辺謙):僕たちが決して忘れてはいけない歴史、捨ててはいけない歴史がこの映画の中に刻まれていると思っています。1人でも多くの方にこの映画をご覧いただいて、我々が、ある意味、命を懸けて必死な思いで体験した硫黄島での状況を、スクリーンを通して、一緒に体験していただければ本当に嬉しく思います。この映画を、頑張って世界に届けたいと思っています。

(通訳者の表現をもとに採録。細部の言い回しなどには若干の修正あり)

『硫黄島からの手紙』は2006年12月9日より丸の内ピカデリー1ほか全国松竹・東急系にて公開。 |